熊本県を代表するトマト産地の一つ、JAたまなは、総合防除(IPM)による「玉名地域総合防除対策」を構築している。黄化葉巻病を媒介するタバココナジラミの繁殖サイクルとウイルスの伝染環を断ち切り、リスク軽減を図る対策を地域一体で実施。一層の被害防止のため土着天敵のタバコカスミカメを活用する実証も進め、技術確立に向け管内版マニュアルの作成を目指す。

四つの柱で伝染環を断つ

家庭菜園愛好者にも徹底

IPMとは、複数の防除手法を組み合わせて防除効果を高めたり、人と環境への負荷を抑えたりする技術。化学農薬、抵抗性品種や天敵生物・天然由来の農薬の活用などがある。

玉名地域総合防除対策のポイントは四つ。病気を媒介するタバココナジラミを「入れない」が一つ目で、定植する前の外被材被覆を励行。ハウス開口部には、害虫を防ぐ防虫ネットを張る。通風も図れる0.4mm目の防虫ネットが望ましい。

次が「増やさない」。コナジラミ類を適期防除し、すみかとなるハウス内外の除草を実施。RACコード(農薬の作用機構分類)を活用したローテーション管理や、捕虫用粘着シート(ITシート)による予察なども活用する。「出さない」は、密閉処理でハウス内のコナジラミ類を死滅させることで、「つながない」はトマト不作付け期間を設け、ウイルスを保毒する虫を減らすことだ。

これをJAや行政の広報誌で周知し、生産者だけでなく家庭菜園の園芸愛好者にも徹底している。

タバコカスミカメ活用

媒介害虫の密度低下へ

地域一体で休作期間 保毒虫率10%程度に

JAたまなは、県や農研機構、農薬メーカーの協力を得て、トマトの黄化葉巻病対策として、2021年から生産者のハウスで天敵の実証試験を始めた。従来の耕種的な対策に加え、同病のウイルスを媒介するタバココナジラミを天敵のタバコカスミカメで抑える狙いだ。薬剤抵抗性が付かないメリットもある。春からのタバココナジラミ増加を防止し、作付け終了まで密度の低下を図る。

管内では、地域一体でトマトの栽培を休止する対策が奏功している。タバココナジラミの成虫の寿命である30日以上の期間を空け、ウイルスの伝染環を断つ。地域一体で家庭菜園をする一般家庭にも協力を得て、7月上旬から8月中旬までの約40日間を不作付け期間としている。

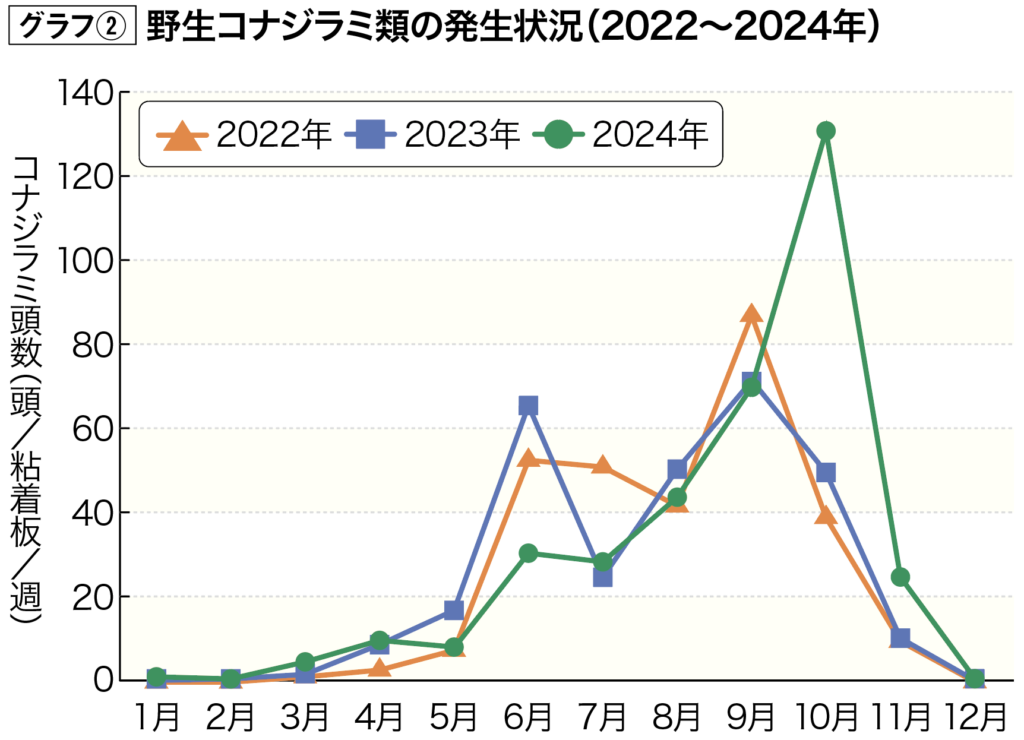

この結果、同期間を設けることでタバココナジラミの保毒虫率(黄化葉巻病ウイルスを持つ割合)は10%程度に抑制できている=グラフ①。それでも発生するタバココナジラミの対策のため導入するのが、タバコカスミカメだ。24年度は気温が高く、コナジラミ類の発生は10月がピークとなった=グラフ②。まだ試験段階だが、生産者と試行錯誤しながら、調査や検討会、成績報告会などを重ねており、さまざまな事例を積み上げている。

クレオメで天敵を誘引 マニュアル作成目指す

実証試験に取り組む部会員の高松幸喜さん(52)のハウスでは、タバコカスミカメを誘引する1年生植物のクレオメの苗を夏場にハウスの外に植えておき、そこに集まる土着のタバコカスミカメを付けたまま9月にハウス内の妻面に移植。タバココナジラミはクレオメも加害するため、移植後は0.3mmの防虫ネットでクレオメを囲い、タバココナジラミがつかないようトマトと隔離して育てる。

12月に外からタバココナジラミの侵入がなくなった時点で防虫ネットを剝がし、繁殖したタバコカスミカメを放飼してハウス内に広げる。高松さんは「今は一定のタバココナジラミはいるが、爆発的には増えず黄化葉巻病も抑えられている」と手応えを語る。

高松さんは微生物農薬も併用する。タバココナジラミの増殖を抑えるため、アリスタライフサイエンスの微生物殺虫殺菌剤「マイコタール」を12月から3月まで使用。タバコカスミカメへの影響を踏まえ、農薬はこれのみにしている。

「12月にハウス内のタバココナジラミの密度を極力ゼロに近づける。そこでタバコカスミカメを放して、スタート段階でタバココナジラミよりタバコカスミカメの方が圧倒的に多い状態を作るのが一番のポイント」(高松さん)と強調する。

部会では黄化葉巻病の耐病性を持つ品種(TY品種)の普及率が85%と進み、生育初期の感染・発病リスクが下がったことも天敵の導入要因となるとみる。今後は、試験結果を基に試験に参加した部会員の意見を取り入れた管内版マニュアルの作成を目指すことにしている。

持続可能な栽培 IPMで

JAたまな中央集荷センタートマト部会 𠮷田純部会長(52)

部会では108人が47.9haで「かれん」を中心に、「麗容」「れおん」を栽培している。毎年3月にJA、県、市町、玉名地域の部会代表者と一般栽培者を参集して「玉名地域トマト黄化葉巻病防除対策会議」を開き、そこで当年の栽培終期と次作の定植開始を決める。不作付け期間を設けることでウイルスを保毒するタバココナジラミを減らし、伝染環を断つ。

われわれの部会では、最後の片付けも指定する。薬剤散布し短時間の蒸し込みをして、終了後に生きたまま害虫を施設外に逃がさないことを徹底している。私自身は黄化葉巻病の初確認後、総合防除(IPM)を始める以前から、オオタバコガのフェロモントラップやマメハモグリバエ対策などを普及所と連携して発表していた。天敵は薬剤抵抗性も付かないし、コストも抑えられる。熊本県の生産者がこれからも安心して栽培できるIPM防除体系をつくり、持続可能な栽培ができるよう取り組んでいきたい。