農研機構 野菜花き研究部門 野菜花き品種育成研究領域 露地野菜花き育種グループ 主任研究員 藤戸聡史

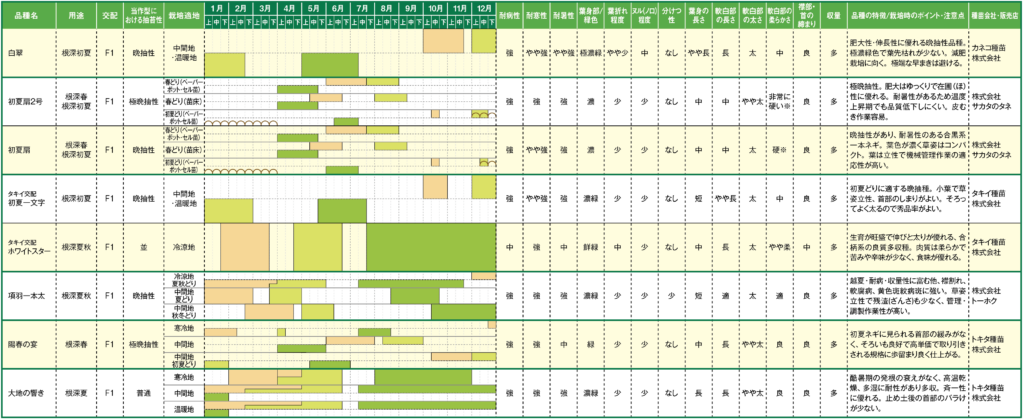

春夏ネギの安定生産には産地に適した品種選びや栽培管理が重要だ。農研機構野菜花き研究部門の監修で各種苗メーカーが薦める春夏作型向けの品種リストと品種選びのポイントを紹介する。

異常高温がネギ生産に直撃

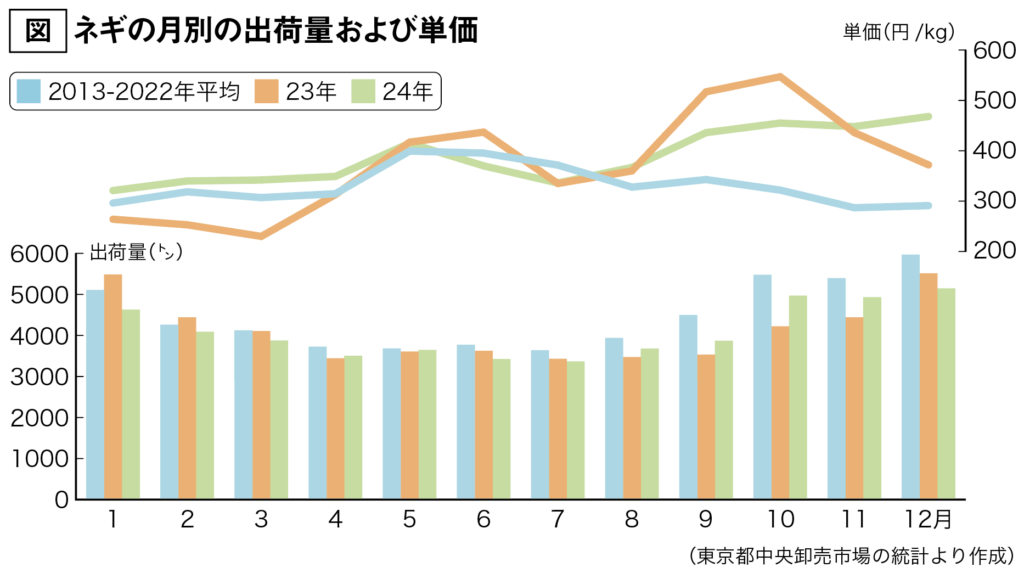

春から夏の時期はネギの端境期に当たるため、ネギの旬である秋から冬の時期と比較して、一般的に出荷量が少なくなり単価が高くなる。ただ、近年は夏季の異常高温によって夏から秋にかけて収穫時期を迎えるネギへの被害が大きく、春から夏の時期の単価よりも夏から秋の時期の単価の方が高くなることが2023年と24年の2年間続いている。東京都中央卸売市場が公開しているネギ入荷実績(図)によると、13年から22年までの10年間の月別出荷量を平均してみたところ、8月以降冬にかけて出荷量は大幅に増加している。一方で、23年および24年の同時期の出荷量はそれぞれ停滞もしくは微増するに留まった。両年とも出荷量が増えないことにより夏から冬にかけての単価は上がり、それぞれ同年の端境期における単価を超える値となった。23年および24年において、端境期の月別の最高単価はそれぞれ6月の1kg当たり437円および5月の同415円であったのに対して、夏から秋にかけての月別の最高単価はそれぞれ10月の同547円および10月の同455円であった。

夏から秋に収穫時期を迎えるネギに大きな被害を与える異常高温は、近年では夏季だけでなく6月から観測されている。気象庁によると、25年6月の日本の月平均気温は気象庁が統計を開始した1898年以降最も高くなり、全国153の気象台などのうち122地点で月平均気温が6月として歴代1位の高温となった。夏季の異常高温は上述の通りネギ生産に大きな被害を与えていることから、春から初夏における高温によっても、この時期に収穫時期を迎えるネギへの被害も大きくなる可能性がある。この高温によるネギへの影響については、今後の出荷量や単価に関する統計や公開情報により明らかになるので、動向を注視したい。

産地に適した特性の把握を

高温による被害への対策も重要であるが、春夏ネギはそもそも端境期ということで生産が安定しない作型であり、抽苔(ちゅうだい)や病害虫による品質や収量の低下への対策も必要不可欠である。収穫時期により必要とする晩抽性の程度は異なり、注意すべき病害虫の種類も地域によって異なる。品種が持つこれらの問題に対する特性を正確に把握することが、それぞれの産地に適した品種の選定につながる。品種の特性に関する表記の基準は各会社で多少なりとも違いがあるため、実際にほ場で栽培試験を行って複数の品種を比較することが望まれる。ネギではこれまで病害虫に抵抗性を示す品種は少なかったが、近年では病害に対する強さをうたった品種も市販されており、品種の選択の幅が広がっている。