岐阜県海津市のJAにしみの海津トマト部会は、JAや県と一体となって情報通信技術(ICT)による栽培技術の“見える化”を進め、部会員の栽培技術向上と新規就農者の確保の両面で効果を上げている。現在、部会員63人のうち新規就農者が20人に上る。部会のトマトは「美濃のかいづっ子」のブランドで出荷し、県内の冬春トマト生産量の8割を占める主産地として定着している。

データに基づく栽培管理

AIも活用し技術底上げ

冬春トマトの出荷シーズン後半に入った5月上旬、部会員の近藤康弘さん(42)は葉かきの作業を進めていた。「誘引がちょっと遅れているけど大丈夫。今期の収穫は25、26段ぐらいかな」と、まずまずの生育に手応えをつかむ。

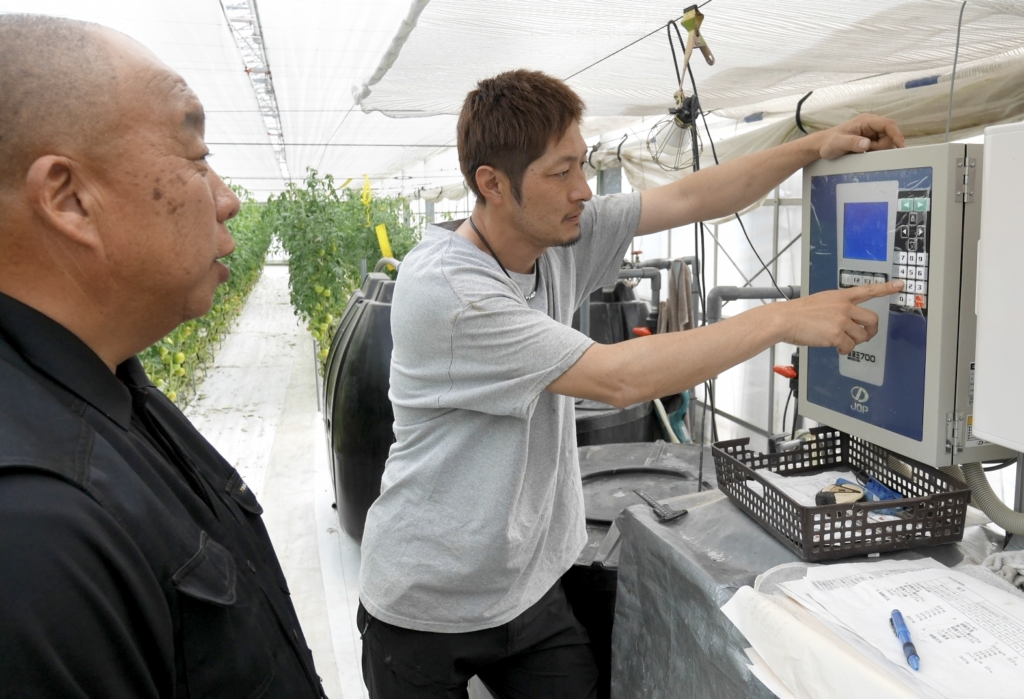

安定した生産を支えるのが、データに基づく栽培管理だ。ハウス内の温湿度をはじめ、日射量やトマトの生育状況に応じたかん水量、葉数の調整など、数値や指標を基に適切に管理している。「最近は適当にやってしまっていてダメだけど」という近藤さんだが、これまで培ってきた“データに基づく経験と勘”が、日々の作業の必然性を裏付けている。

部会でICTの導入が始まったのは10年ほど前。新規就農者へ栽培技術を伝えていくに当たって、「数字がないとなかなか話が進まない」(近藤さん)という課題を感じたのがきっかけだった。栽培経験の浅い新規就農者は、トマトの生育や着果の状況、病害の発生など、その要因を正しく把握し、振り返ることができない。ベテラン農家が「樹勢が強い、弱い」と伝えても抽象的で、どれくらいが強いのか数字で具体的に伝えないと、うまく説明することができなかった。

そこで、部会として新しい栽培技術の検証や新品種の導入を研究する組織「技術係会」と、養液栽培に取り組む有志の部会員が組織した「養液栽培研究会」が中心となり、ハウス内環境のデータを取って数値で伝えることからスタートした。

近年は、県が中心となり部会員、JA、企業などとデータ活用を推進する。新規就農者を中心とする部会員のハウスで温度、湿度、日射量、二酸化炭素(CO2)濃度といったハウス内の環境データを計測。これらをトマトの生育量や葉面積、かん水量、給排液の量や電気伝導度(EC)といった栽培管理のデータと突き合わせて人工知能(AI)で分析し、栽培技術の“見える化”と実践に取り組む。

こうした新しい情報やノウハウを技術係会で検討、試行するなどし、部会全体に情報共有して産地全体の技術向上につなげている。

研修卒業生20人が就農

県・JAが一体サポート

新規就農者の確保に一役買うのが、県が2014年度にJA管内の海津市に開所した研修施設「岐阜県就農支援センター」だ。県内でトマト農家としての就農を希望する研修生が14カ月間、センターのハウスで冬春トマトの栽培について学ぶ。研修では、就農後の円滑な独り立ちにつながるよう、データを活用した環境制御に基づく栽培管理を実践する。

同センターと連携するJAは就農希望者の研修期間中、先輩農家の圃場(ほじょう)や集出荷場の視察を受け入れるほか、農地探しやハウスの設計、就農計画づくりといった就農準備を支援し、管内での就農が円滑に進むよう後押しする。

就農後は部会の勉強会や交流会への参加を呼びかけ、地域に溶け込めるようサポートする。また、農業経営の知識や出荷量、秀品率のデータを提供するなど、就農後の不安の解消に努めている。

これまでセンターで研修した27人のうち20人が、JA管内で新規就農した。部会長の東方健泰さん(56)は、就農希望者の研修に関わる中で「分からないことがあれば、一人で悩まず気軽に相談するよう声をかけている」と、就農者を温かく迎えている。

さらに、県は今年2、3月、就農希望者やトマト栽培に興味がある人たちを対象に、同センターで「トマト栽培1日体験会」を開いた。収穫体験や栽培方法の講義に加え、就農に関する個別相談にも応じ、将来的な就農につなげることを目指す。

部会員は現在63人。ハウス18haで「かれん」「りんか®409」など4品種を栽培する。今シーズンは昨年9月下旬から収穫が始まり、県内をはじめ名古屋、北陸の市場へ出荷している。7月上旬までの約9カ月で100万ケース(1ケース4kg)の出荷を目指す。

今後の課題はやはり、担い手の確保にある。近年までは高齢者が農業をやめた部分を新規就農者でカバーしてきた形だが、資材代の高騰や気候変動など農業を取り巻く情勢は厳しさを増す一方だ。

東方部会長は、自身の息子は後を継いだものの「周囲を見ると後継者はほんの一握りしかいない」と危機感を持つ。JAは今後、部会員にアンケートを実施して後継者の有無や営農の継続意向などを把握し、産地存続の在り方を探っていく方針だ。

JA概況 西美濃農業協同組合(JAにしみの)

岐阜県南西部の大垣市、海津市、安八郡、養老郡、不破郡が管内。1999年に西南濃地域を管轄する6JAが合併して誕生し、2024年7月に合併25周年を迎えた。県内有数の農業地帯で、米、麦、大豆の穀類をはじめ、冬春トマト、キュウリ、小松菜などの園芸作物の栽培も盛ん。