日本農業新聞 編集局報道部 流通経済グループ

トマト相場は近年、9月下旬から11月下旬にかけて高値が目立つ。産地が夏秋から切り替わり冬春の序盤を迎え、端境となるためだ。ここ数年、夏場の高温による影響から不足感が強くなる傾向で、残暑によりこれまで以上にサラダ商材での販売が活発化している。旺盛な需要に応えられる安定供給に向け、冬春作の産地では、早生品種や硬玉品種の導入に力を入れる。

夏秋減少ペース速まり

冬春も高温で増量鈍く

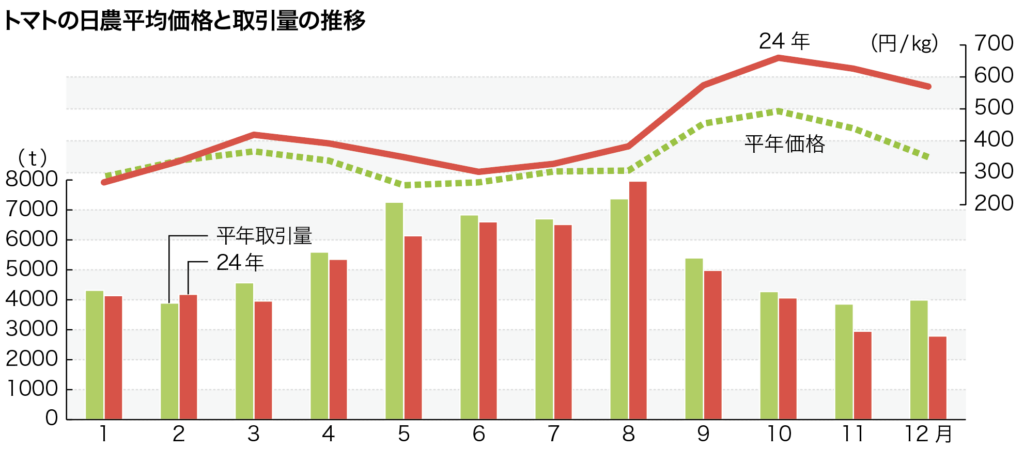

直近3年のトマト相場を見ると年間で最も相場が高いのは10月で、前後の9、11月もそれに次ぐ水準となる。年々この傾向は強まっており、2024年9~11月の日農平均価格(各地区大手7卸のデータを集計)は、平年(過去5年平均)に比べて3、4割高となった。24年は11月22日に1kg当たり978円と日別の過去最高値を記録した。平年比では2.4倍と著しく高い水準となり、高値相場は12月まで続いた。

高値の背景には、夏秋トマトの切り上がりの早まりと冬春トマトの増量ペースの鈍化によって生じる端境がある。24年9~11月の7卸取引量は同1、2割減で推移した。

夏秋トマトの主力・北海道産は7~9月中旬が出荷最盛期だが「近年は8月下旬以降の出荷が不安定化している」(ホクレン)。気温上昇の影響による生育前進に伴う樹勢の低下が原因で「1000ケース(1ケース4kg)あった出荷が、翌週には10分の1の100ケースを下回るなど、時期によって出荷の増減が極端になる」(同)という。

夏秋トマトの減少ペースが速まる一方、後続の冬春トマトも近年は夏場の気温高による生育不良で増量が鈍く、品薄高の長期化の要因となっている。

主産地のJA熊本経済連は「高温で着色が速まることによる小玉傾向や、高温干ばつによる裂果などの発生が多くなっている」と話す。

残暑でサラダ需要堅調

端境出荷で有利販売へ

東京の青果卸は、卸売市場への入荷量が少ない中で、「新型コロナウイルス禍後、市場が回復基調にある外食などの業務筋からの引き合いが強まったときに相場が上昇する」とみる。業務筋の間で、夏場の高温による不作で契約産地からの仕入れでは足りない分を市場調達で賄う動きが活発化すると不足感が鮮明となるという。

スーパーからの引き合いは底堅い。従来9月以降は徐々に秋商材や鍋物商材が売り場を広げる時期だったが、「近年は残暑でサラダ需要が堅調のため、スーパーでは9月以降も一定の広さの売り場が確保される」(同卸)。品薄感が広がる時期に供給があれば「確実に売れる」とした声は少なくない。

旺盛な需要を受け、相場が堅調に推移するこの時期への安定供給に向け、冬春トマトの主産地は年内収量が見込める早生品種などに注目する。JA熊本経済連によると、県内産地では23年産から早生品種の本格導入を開始。24年産は前年産の1.3倍に作付面積を増やしたという。加えて、裂果に強い硬玉品種の作付けも24年産は前年産比で1.3倍に拡大。「今後も県内JAは引き続き、年内収量の増加に向けて効果が期待できる品種の試験導入を行っていく」とする。端境出荷を意識した有利販売へ、産地の挑戦は続く。

2025年の売れ筋を青果卸やスーパー・飲食店などに尋ねた日本農業新聞の「農畜産物トレンド調査」では、トマトについて、秋口の安定出荷に向けた対応を産地に求める声が多く寄せられた。期待する品種についての質問では、高温による花落ちや裂果・軟果などが発生しにくい「麗月」と、「桃太郎みなみ」や「桃太郎ブライト」など高温に強い品種を含む「桃太郎系」がそれぞれ最多となる7票を獲得。実需者からも高温耐性品種の導入による出荷安定への期待が高まっている。