新品種が続々登場し、古い品種との交代が進むイチゴ。新たな品種は、品質の差別化や作りやすさ、省コスト性など、さまざまな特徴を備える。消費者ニーズが多様化する中、各産地はどのような戦略で品種を送り出しているのか、地場食材のネット販売を手掛ける㈱食文化の八尾昌輝シニア産地プロデューサーに聞いた。

地域ごとにオリジナル

近年日本のイチゴ新品種への期待が高まっている。2000年代初頭からイチゴの人気品種といえば西の「あまおう」東の「とちおとめ」という図式だった。特に「とちおとめ」は各地に栽培を広げ、生産性・流通性の高さも評価された。市場に適した特性として知名度を広げ、日本人の誰もが知る品種となったが、近年はその傾向が変化してきている。

現在は地域ごとに独自品種が作られ、数多くのイチゴ品種が世に出ている。多様な品種が市場にあふれつつも、それを受け入れる消費意識の変化も起こっている。特に、若い世代を中心に交流サイト(SNS)などでの個人間の情報発信・共有により、生産量が少なくとも知名度を伸ばしていくこともある。イチゴの多様な品種群も消費者に魅力を与えているようだ。

中でも2019年に品種登録された埼玉県の「あまりん」は、これまでのイチゴのイメージを変える濃厚で酸味のないおいしさを武器に、少数のイチゴ好きの消費者から口伝えで徐々に評判が広まっていった。23、24年と2年連続でコンクール上位に入り、メディアにも取り上げられ多くの人に知られるようになった。

「あまりん」は栽培が難しく収穫量が少ないため、これまでであれば広く認知されることはなかっただろう。それが売れるようになったということは、今や市場性だけでなく品種の独自性も重要になったといえるだろう。

またインバウンド(訪日外国人)によるイチゴ消費も無視できない。特に大粒で柔らかなイチゴは海外では見られないと人気のようだ。都内スーパーでは、イチゴを何パックも買い求める外国人客の姿を目にすることも多い。そういった食べ比べという需要に対しても、個性のあるイチゴを栽培するメリットは大きいと言えるだろう。

多様性を増すイチゴ市場の中で、今後注目を集めるだろう個性あふれる新品種やブランドをいくつか紹介する。香り・味・食感など、どれも個性的な面々だ。

完熟時の香りは格別 贈答向けに

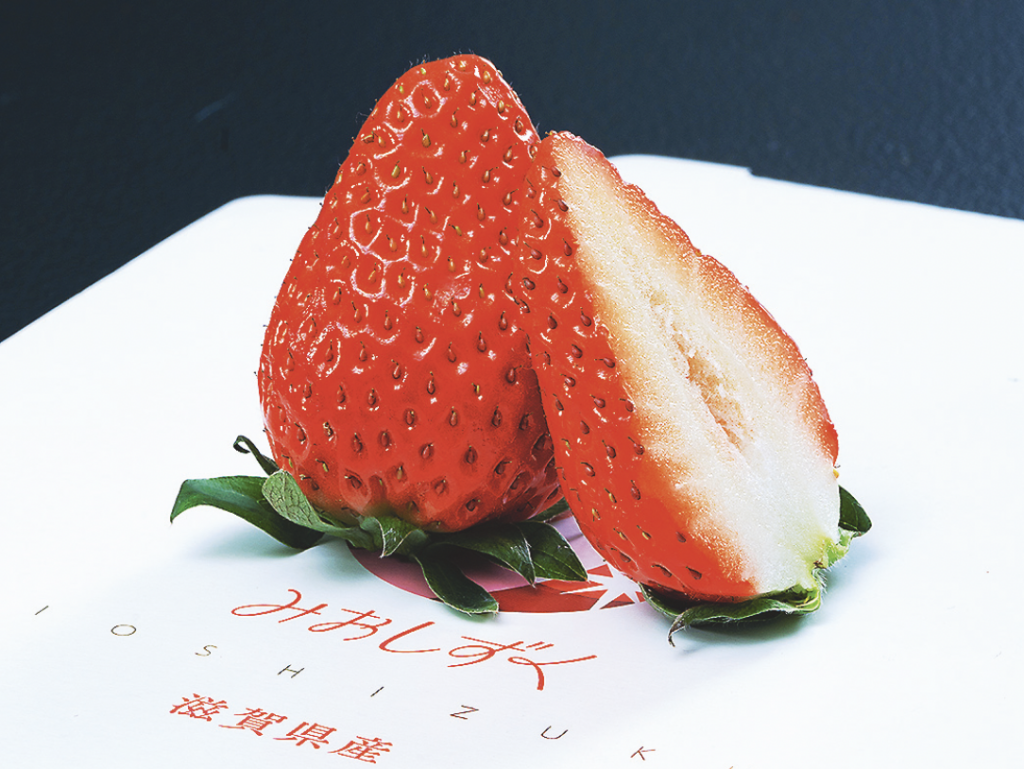

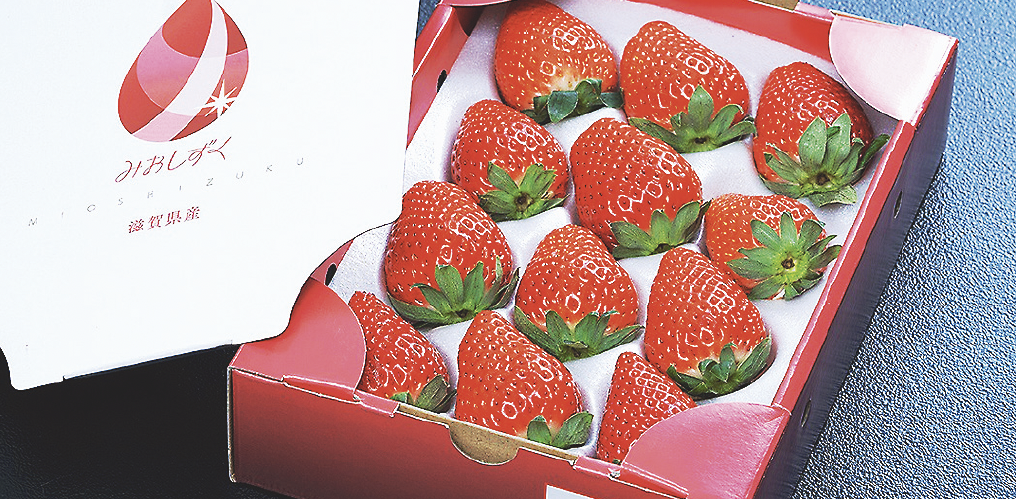

みおしずく 滋賀県

「みおしずく」は23年12月に品種登録をされた、滋賀県の新品種だ。滋賀県では初めての独自開発品種。名前は公募により県内の中学生のアイデアが採用された。イチゴ狩りでは人気だが売り場ではなかなか見かけない「かおり野」に、流通性の悪さが目立っていた「章姫」を掛け合わせ生まれた。

完熟時の香りは格別なものがあり甘く華やかだ。また甘さと酸味のバランスに優れ、味わいも高い評価を受けている。果形は大粒でスマートな外観。収穫量が多く輸送性も優れている。

現在は、見た目の良さから東京など大都市圏でのギフト向けの展開、香りを生かした加工品の開発などによりブランド力の向上に挑んでいる。東京での知名度向上を目指し、豊洲市場で2年連続のトップセールスを行っている。

県は「みおしずく」を広めることで、新規就農者の15%に当たる施設園芸の経営を安定させる計画だ。

大粒で果汁量が多いのが魅力

かなこまち 神奈川県

「かなこまち」は24年11月に品種登録されたばかりの最新品種。神奈川県では1986年品種開発の「紅寿」以来約30年ぶりの育成品種だ。

大粒で収穫量が多く、固めで輸送性も高い。連続収穫性があり、早生種のため年内からの収穫が可能。色づきも良く果形も整いやすいため、生産者に喜ばれる。

また、高糖度ながら酸度もしっかり持ち合わせているので、しっかりとした味わいに仕上がる。果形は大粒で、内包された果汁量の多さが魅力となっている。かじるごとにあふれ出る果汁、先端部の甘さも相まって特徴的なおいしさを生み出している。

まだ市場では希少なため、品種登録を機に栽培が広まることを期待したい。

種子繁殖は耐病性高く低コスト

うた乃 三重県

三重県の「うた乃」は22年品種登録出願中。甘味が強く酸味が少ないため、濃厚な甘さが広がる。近年人気を高める「あまりん」に似た味の方向性を感じるイチゴだ。

しっかりした外皮ながら、果肉はほろりと崩れるような質感を持つ。また香りも特徴的で甘く華やか。リンゴのような後味を感じる。首都圏でも人気を獲得するのではないかと期待が持てる。

また「うた乃」は生産現場にも歓迎されるだろう。世界でもまだ数少ない種子繁殖型品種のため病害虫・ウイルス感染の心配がない。農水省によると種子繁殖型品種は、栄養繁殖型品種では4年かかる種苗提供を、1年に短縮できるとしている。さらに炭疽(たんそ)病抵抗性も獲得しているため、栽培の安定化・コストダウンにつながる可能性を有する。今後の生産拡大に期待したい。

| ㈱食文化 シニア産地プロデューサー 八尾 昌輝 |