ハウス栽培でハダニは厄介な害虫である。ハウスの中は、作物に最適な環境となるよう、ビニールで覆われ、適度に加温されている。この環境はハダニにとっても、快適この上ない。ハウス内で急増したハダニの防除に農薬を連続散布すると、農薬が効かなくなってくる。そこで、天敵カブリダニによる生物防除が増えているが、天敵を入れるタイミングが難しい。ここでは、新しい防除法として注目されている紫外線(UV-B)によるイチゴのハダニ対策について紹介する。

UV-Bと光反射シート 卵のふ化を抑制

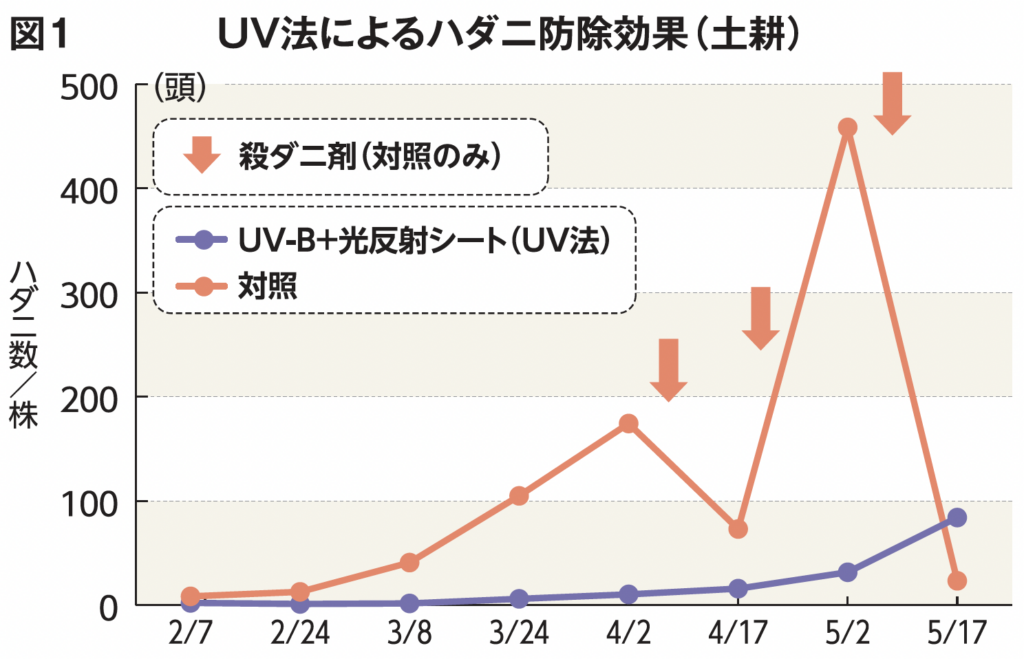

うどんこ病対策として、UV-Bランプ(パナソニックライティングデバイス株式会社製)がイチゴを中心に普及している。UV-Bランプ設置ハウスで、UV-B光を反射するシート(デュポン™タイベック®)をイチゴ株元に敷き(写真)、UV-Bを葉裏にいるハダニに照射することで、農薬散布なしで、ハダニが防除できた(図1)。

一定量(照射強度×照射時間で決まる)のUV-Bを照射したハダニの卵は、ふ化しない。殺卵がUV法(UV-Bランプ+光反射シート)の防除メカニズムである。ランプの弱い光でも、長時間当てることで殺卵できる。ところが、卵に太陽光が当たると、UV-Bのダメージは打ち消される(光回復)。一方、UV-B照射終了から4時間、暗い時間があれば、卵は光回復しない。以上から、UV-Bランプは、真夜中の3時間点灯し、夜明けまで4時間の暗闇を確保することが重要である。

多量のUV-Bを照射すると葉焼けが生じるが、ランプの高さや間隔を変えて照射強度を弱くするか、照射時間を短くすることで軽減できる。葉焼けの出やすさは、品種によって異なる。UV-B導入初期は、防除効果とイチゴ株への影響とのバランスを見極める必要がある。

また、光反射シートを全体に敷くと、地温が低下するので、黒マルチの一部を露出させ、地温が下がりすぎないよう工夫する。

UV法とカブリダニ併用 葉陰も見逃さず

UV法でハダニは防除できたが、葉が茂る春以降は葉裏にUV-Bが届かなくなり、ハダニは徐々に増える(図1)。ランプとの距離がとれず照射むらが生じる高設栽培では、その傾向は強い。これが、UV法の限界である。

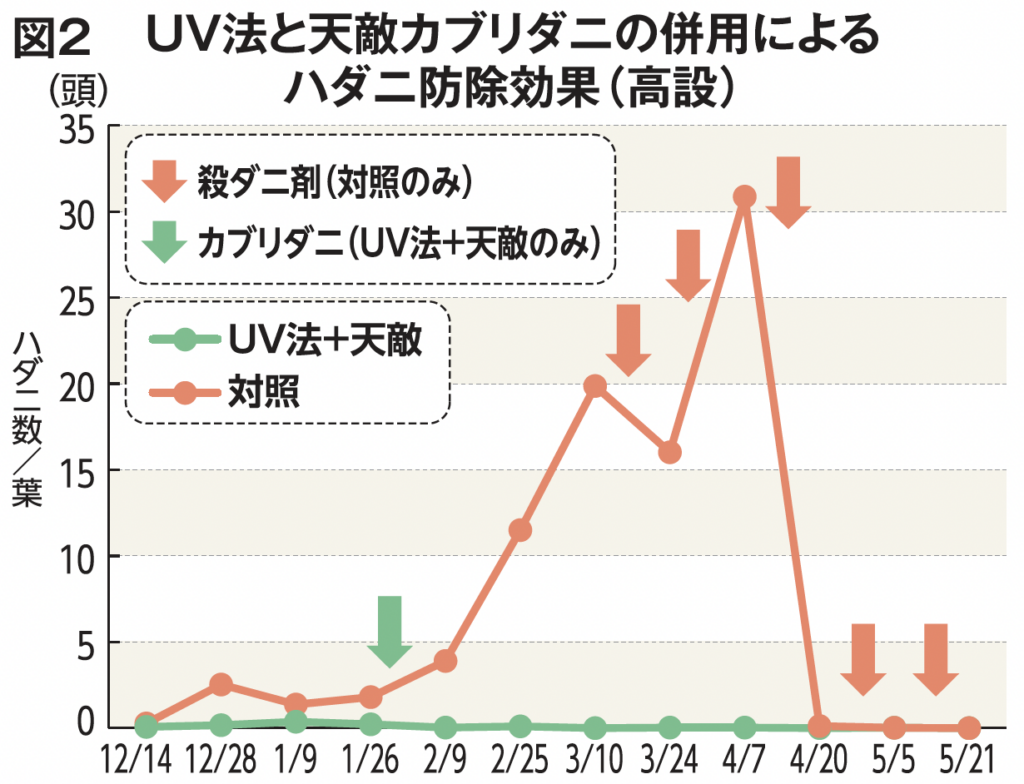

そこで、高設栽培で、UV法と天敵(チリカブリダニ、ミヤコカブリダニ)を併用したところ、防除効果が安定した(図2)。UV-Bが当たらない葉裏で生き残ったハダニを、UV-Bを避けたカブリダニが捕食することにより、高い防除効果が得られたと考えている。

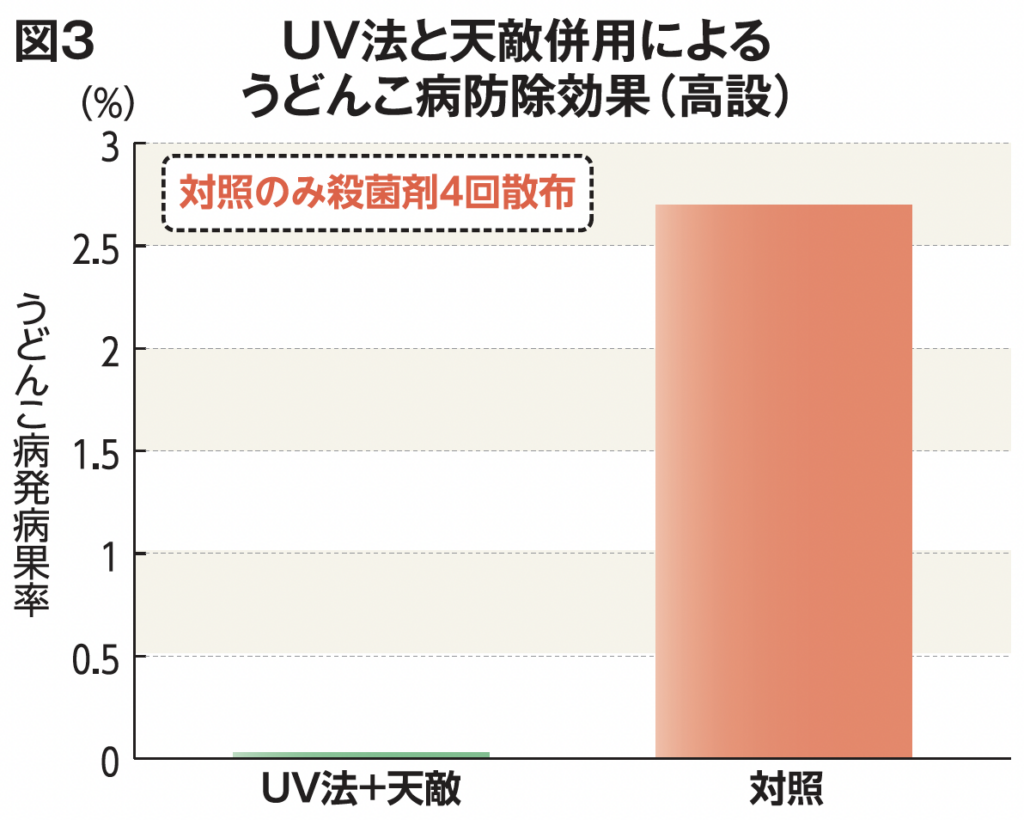

同試験にて、うどんこ病も同時に防除できた(図3)。光反射シートで下からもUV-Bを当てることで、うどんこ病の防除効果も向上すると考えている。

ハウス内の光環境整備 品質も向上

病害虫が発生しにくい環境をつくることも、総合的病害虫・雑草管理(IPM)の一つである。今回は、ビニールにより遮断された太陽からのUV-Bをランプにより補強し、光反射シートによりハウス内の光環境を整えることで、ハダニ防除が楽になることを紹介した。多収・高品質化に加え、病害虫にも考慮したハウスの環境づくりに、皆さんも取り組んでみては、どうだろうか。

なお、UV法により、果実品質の向上(果色が濃く、糖度が高く、果皮が硬くなる)や、アザミウマの被害が軽減する傾向もみられている。

最後に

UV-Bは、〝魔法の光〟ではない。高いコストをかけたから完全に防除できるというものでない。しかし、UV-Bでハダニを増えにくくし、天敵との併用など相性の良い技術と組み合わせた防除体系を実施することで、毎年、安定してイチゴ栽培ができるようになると期待している。

UV法の開発は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」(管理法人:生研支援センター)の支援を受け、大学、国や公設試験場と連携して実施した。この取り組みで作成したマニュアルは、農研機構のホームページに掲載されている。また、UV法によりハダニが増えない様子を兵庫県立農林水産技術総合センター公式ユーチューブチャンネルで公開している。

| 兵庫県立農林水産技術総合センター病害虫部 課長 田中 雅也 |