イチゴには多くの病害虫が発生するため、高品質・安定生産には有効な防除が欠かせない。早期発見による手当ては重要だが、発生させないための事前対策も欠かせない。今収穫しているイチゴを最後まで収穫するとともに、来シーズンの健苗作りに向けた、主な病害虫対策のポイントを紹介する。

病害編

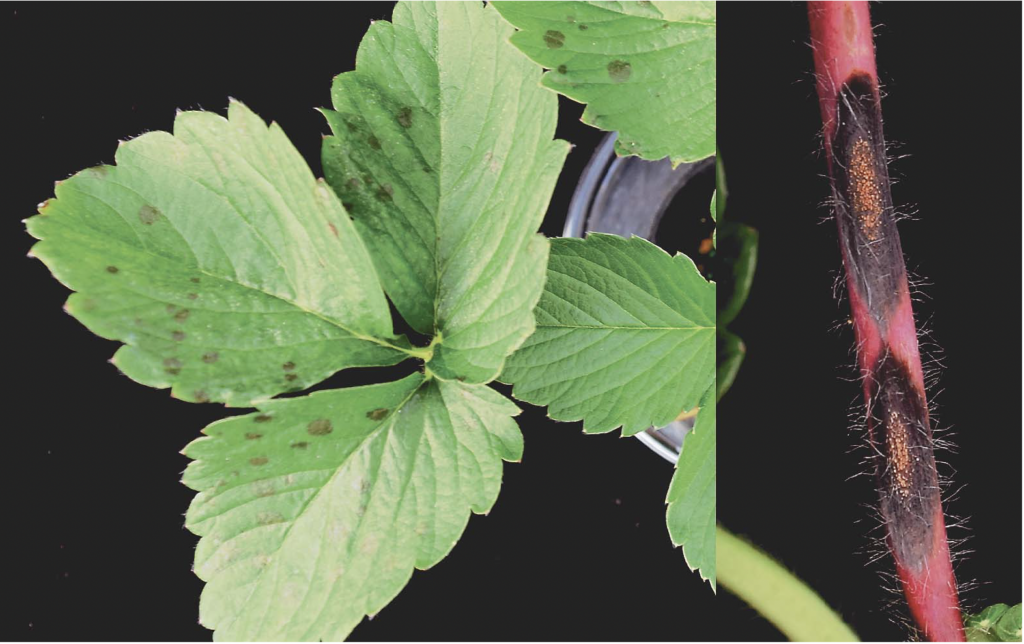

炭疽病 雨よけ、点滴かん水を 発病株早期除去徹底

イチゴ炭疽(たんそ)病は、葉茎で発病すると黒色斑点状の病斑を形成し、拡大病斑上に鮭肉(さけにく)色の分生子塊を形成する場合があるほか、クラウン部に侵入すると株の萎凋(いちょう)枯死を引き起こす。

主な伝染源は、潜在感染した親株と考えられ、病斑上に形成した胞子が、頭上かん水や雨風、防除作業などの水の飛沫(ひまつ)に伴って飛散することで感染拡大する。飛散した胞子は主に水滴内で発芽し、イチゴの組織内に侵入する。

従って、イチゴ炭疽病の発生抑制には、まずは健全な親株を確保した上で、雨よけ栽培や点滴かん水の導入により、胞子の飛散を抑制し、株が濡れる機会を減らすことが最も重要と考えられる。やむを得ず頭上かん水などを行う場合や、風雨にさらされる場合は、圃場(ほじょう)の見回りに努め、発病株の除去を徹底するほか、予防のため定期的に殺菌剤を散布し、感染を抑制する。

また、殺菌剤の散布では、MBC剤やQoI剤などの薬剤で効果の低下が認められていることに注意する。効果が低下した薬剤の散布は、感染拡大を助長するリスクも考えられることから、散布剤の選定には細心の注意を払う。

萎黄病 発生圃場から採苗せず 育苗床の土壌消毒重要

イチゴ萎黄(いおう)病は、発病すると、芯葉の黄化や奇形を引き起こし、重症化すると枯死に至る。また、発病株のクラウンを切断すると、維管束部の褐変が認められる場合もある。

イチゴ萎黄病の育苗圃における主な伝染源は、感染親株の持ち込みや、親株床の汚染が考えられる。

また、病原であるフザリウム属菌は、胞子を形成して増殖するほか、厚膜胞子と呼ばれる耐久体を形成して、土壌中に長期間残存する。

従って、萎黄病の発生抑制には、健全親株の確保と、育苗床の土壌消毒が重要な対策となる。健全親株の確保のためには、無病徴であっても潜在感染していることがあるため、前年に萎黄病が発生した圃場からは採苗しないよう注意する。

また、育苗床の土壌消毒は、消毒期間が低温期に当たることが多いため、できるだけ土壌消毒剤を使用して、消毒期間を長期間確保できるよう留意する。

害虫編

ハダニ類 本圃の持ち込み注意と生物農薬、物理的防除法

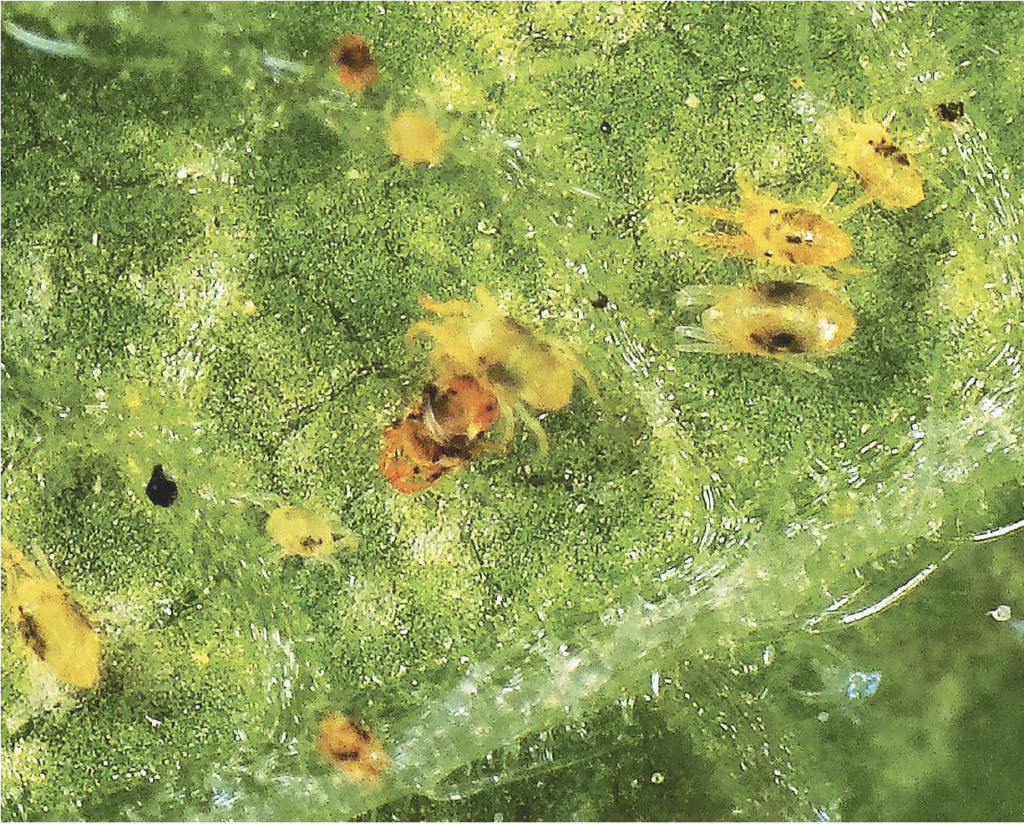

イチゴで発生するハダニ類は、主にナミハダニとカンザワハダニで、近年、本圃では主にナミハダニが問題となる。

定植期から収穫初期にかけての多発は、苗からの持ち込みが主要因と考えられるため、育苗期の防除を徹底して本圃への持ち込みを防ぐことが重要である。ナミハダニは薬剤抵抗性が発達しており、有効薬剤が限られることから、生物農薬や物理的防除法を適切に活用する。

生物農薬は、ミヤコカブリダニとチリカブリダニの2種の天敵製剤の普及が進んでいる。放飼には、カブリダニ類に影響の少ない薬剤で、ハダニ類密度を下げておくことが重要である。

また、苗からの持ち込みを減らす物理的防除法として、定植苗の炭酸ガス処理法が実用化され、普及が進んでいる。

さらに、本圃においては、うどんこ病に有効な紫外線(UV-B)照射もハダニ類対策として効果が期待できる。

ただし、ハダニ類対策としてUV-B照射を行う場合、主にハダニが生息している葉裏に一定強度のUV-Bを照射する必要があるため、UV-Bを高率で反射する光反射シート(タイベックなど)をマルチに活用する。

また、UV-Bは葉裏のハダニには照射しにくいが、前述のカブリダニは葉裏に生息することから、両者併用は効果は高い。

アザミウマ類 防虫ネットで侵入防ぎ秋から対応越冬個体減

イチゴで問題となるアザミウマ類は、ミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウマである。成虫は秋期に野外から施設内に侵入し、春先の気温上昇とともに越冬個体の増殖や、野外からの侵入量の増大により密度が上昇し、花や果実を加害する。昨今の作期の拡大により、被害が拡大する可能性がある。

施設開口部に防虫ネットを展張することで侵入量を減らすほか、秋季から薬剤防除を行うことで越冬個体を減少させる。防虫ネットでは、光反射資材を織り込んだ資材が有効である。

また、アザミウマ類を捕食する生物農薬が市販されている。これらを活用し、春先の密度上昇に備えて、効果の高いスピノシン系などの薬剤を温存することも重要と考えられる。

| 静岡県農林技術研究所植物保護・環境保全科主任研究員 片山 紳司 |