JA全農 耕種資材部 農薬課 農薬技術対策室長 青山 良一

JA全農は、今中期(2022~24年度)事業計画の中で、全農グループの2030年の目指す姿を「持続可能な農業と食の提供のために“なくてはならない全農” であり続ける」と定め、六つの全体戦略を掲げて取り組んできた。

生産基盤の維持を最優先

JA全農は、農業就業者の急速な減少や多発する自然災害などを踏まえ、六つの全体戦略の一つとして「生産振興」を掲げ、生産基盤の維持を最優先課題として取り組んできた。

その具体策の一つとして、実需者ニーズに基づいた加工・業務用野菜や多収大豆、汎用(はんよう)性小麦、多収米、子実トウモロコシなどの生産振興・生産提案に取り組んできた。

子実トウモロコシは、飼料価格高騰などの影響から国産品に注目が集まっており、JA全農と宮城県のJA古川は22年度から国産飼料原料の生産拡大に向けた子実トウモロコシの大規模栽培実証に取り組んできた。

病害虫雑草防除においては、最も大きな課題であったアワノメイガによる子実の食害抑制に効果的な殺虫剤散布のタイミングなど飼料の品質を確保する上で重要な防除技術を確立することができた。

JA全農は、このたび、新規の園芸用殺虫剤である「フィールドマスト®フロアブル(有効成分:ジクロロメゾチアズ)」を開発し、24年3月4日に農薬登録を取得した。

「フィールドマスト®フロアブル」は、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーなどのアブラナ科野菜で問題となる既存殺虫剤の抵抗性コナガをはじめとしたチョウ目害虫に優れた効果を発揮する。

今後も、JA全農は防除課題の解決に資する新農薬の開発を通じて農業生産に貢献する。

「グリーンメニュー」普及進める

JAグループは、第29回JA全国大会(21年10月開催)において環境調和型農業の推進を決議した。

JA全農では、六つの全体戦略の一つである「環境問題など社会的課題への対応」として「グリーンメニュー」の実証・普及に取り組んでいる。

「グリーンメニュー」は、耕種農業において環境負荷を軽減し、かつトータルコストの低減などによって農業経営に貢献できる技術・資材を体系化したもので、23年度から全国のモデルJAと協力して普及を進めている。

「グリーンメニュー」は、「化学肥料の使用量低減」「化学農薬の使用量低減」「温室効果ガスの排出削減」の三つの視点でメニューを体系化しており、「化学農薬の使用量低減」メニューでは「総合的病害虫・雑草管理(IPM)」がキーとなる。

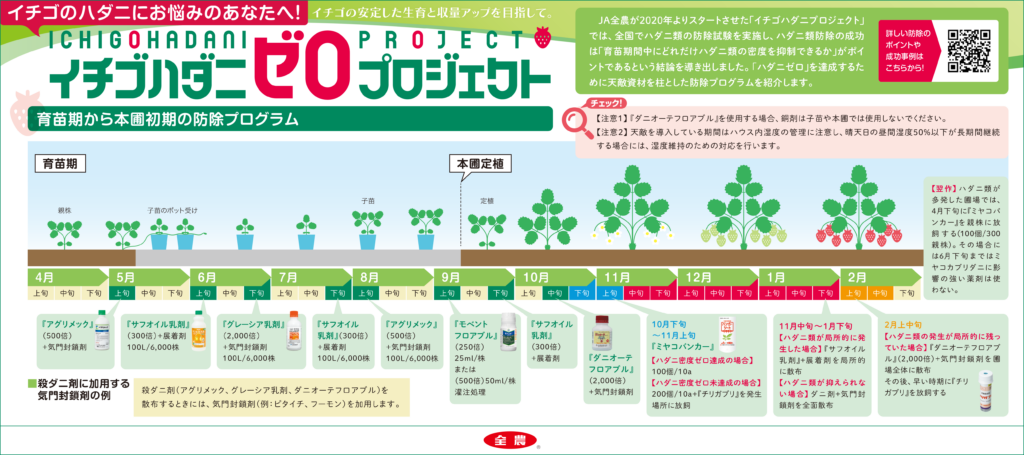

JA全農は、天敵保護装置「バンカーシート」などを活用したIPMの普及・拡大に取り組んでおり、「イチゴハダニゼロプロジェクト」(図)など技術情報の横連携をきっかけに地域ごとのIPM防除プログラム構築につなげたい。

BS取り扱いを強化

JA全農では、現在、環境調和型農業に資する資材のラインアップ拡充を図るため、生物由来農薬(残留基準の設定を必要としない農薬など)や、バイオスティミュラント資材(BS資材)※の開発や取り扱いの強化を進めている。

生物由来農薬については本年中に登録取得を見込んでいる新規農薬1品目の取り扱いを計画しており、BS資材については新規に2品目(「クロスバリュー」「エンビタ」)の取り扱いを決定した。

今後もこれら分野の強化に取り組む。

| ※バイオスティミュラント資材 高温や乾燥といった環境ストレスなどの非生物的ストレスの作物に対するダメージを軽減するとされており、肥料、農薬、土壌改良資材に次ぐ、新たな農業資材として注目されている。 |