夏秋取りトマト特集では、全国の主要産地である23のJA生産部会にアンケートを実施した。特設サイトではアンケートの詳細を公開し、産地が直面する課題を紹介する。

困っている病害虫・生理障害で最も多かったのが「コナジラミ類」(16部会)。「灰色かび病」(14部会)、「葉かび病・すすかび病」(13部会)、「裂果」(同)と続いた。

害虫 16部会が「コナジラミ類」に苦慮

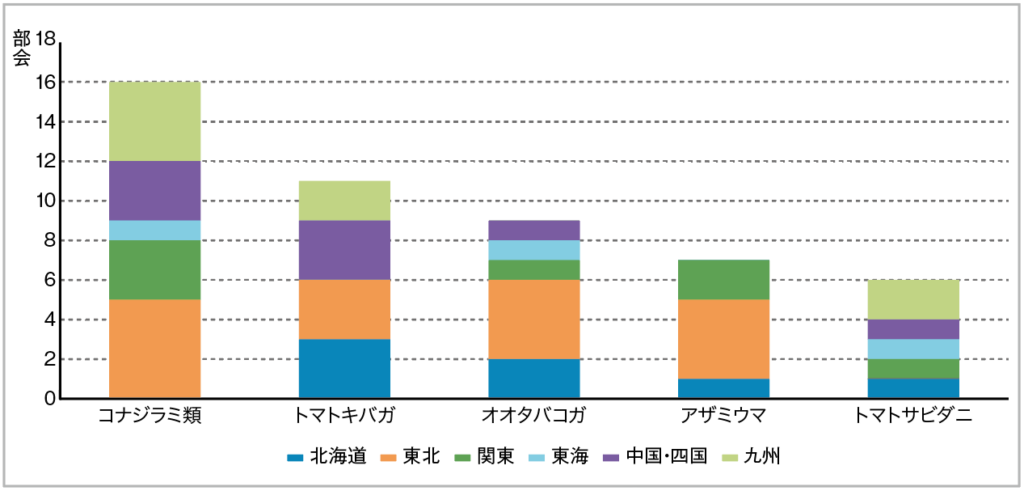

害虫では冬春取りに続いて「コナジラミ類」(16部会)に悩まされる部会が最も多かった。「トマトキバガ」(11部会)、「オオタバコガ」(9部会)、「アザミウマ」(7部会)に悩む部会も多かった=グラフ1参照。

「コナジラミ類」は、エリア別に見ても、北海道を除く全エリアで1位だった。多くの野菜や花き類に被害を及ぼす難防除害虫で、吸汁などによる直接的な加害だけでなく、すす病などの発生原因となる。特にタバココナジラミはトマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV)を媒介し、産地に大きな被害をもたらす恐れもある。

対策としては、6部会がローテーションに基づく適期防除を挙げ、防虫ネットや気門封鎖剤の使用に取り組む部会も多かった。九州の部会は注意喚起チラシを配布し、一斉防除や栽培終了後の片づけ状況の確認などを行っているという。

対策詳細などは、黄化葉巻病の抑え込みに成功した熊本・JAやつしろの記事を参照。

病害 「灰色かび病」

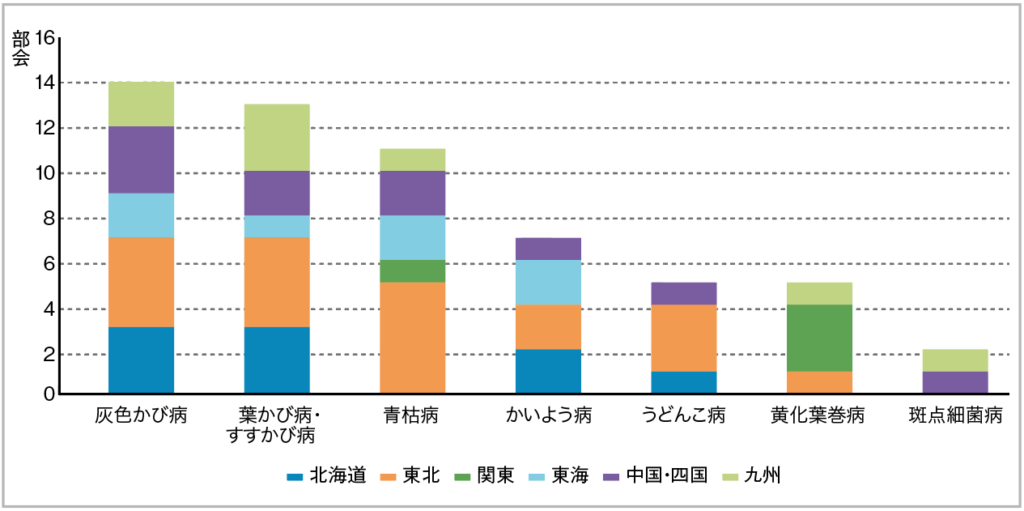

病害で最も回答の多かった「灰色かび病」(14部会)=グラフ2参照=は、20度くらいで多湿のときに発生しやすい。12~4月のハウス栽培での発生が多いが、夏秋取りは春の低温、梅雨時期、秋の長雨などで発生が増える。

育苗期や定植直後に発生すると、被害部が褐変して灰色のカビを生じ、病勢が激しいと株全体が枯死することがある。収穫が近い果実では、白色円形の小斑点(ゴーストスポット)を生じることもある。東北のJAは対策として、こまめな農薬散布とハウス内の換気を挙げた。

生理障害 高温による「裂果」が最大の課題

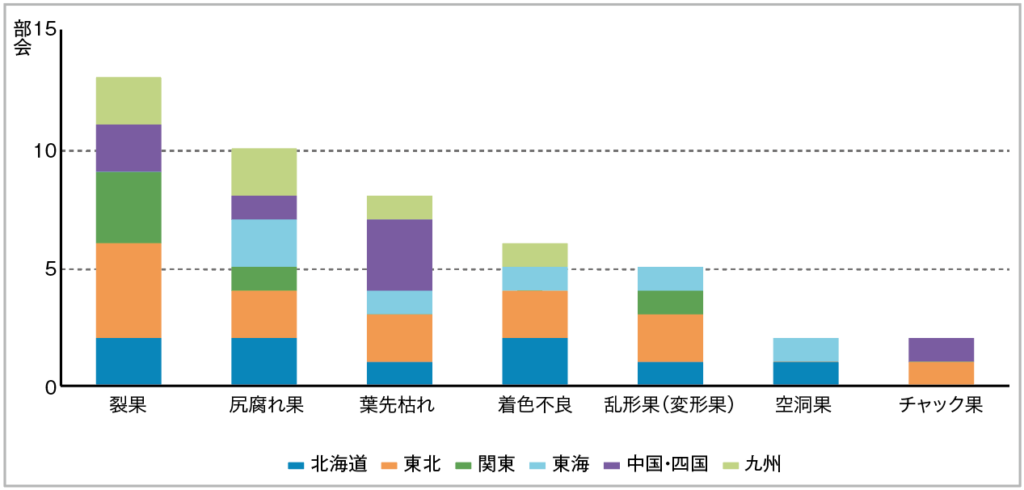

困っている生理障害では、13部会が「裂果」を選んだ=グラフ3参照。幼果期の日焼けや、根からの吸水が活発になる高温期の多かん水などで、果実肥大時に果皮の形成が追い付かなくなることで発生する。2番目にカルシウム不足などが原因とされる「尻腐れ果」(10部会)、3番目にカリウム不足が原因とされる「葉先枯れ」(8部会)が多かった。

対策として、少量多かん水や過不足のない適切なかん水処理、遮光資材の導入、裂果しにくく高温に強い品種の導入などが挙がった。

15部会が新品種の導入を検討

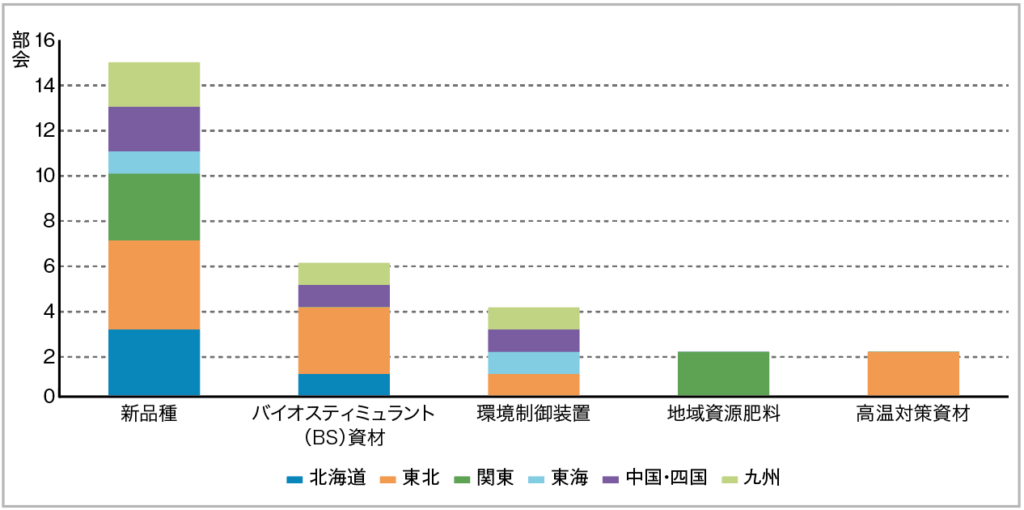

今後取り入れたい資材では、15部会が「新品種」と答え、期待が高かった=グラフ4参照。「バイオスティミュラント(BS)資材」(6部会)、「環境制御装置」(4部会)も人気だった。