近年、バイオスティミュラント(BS)と呼ばれる従来の農薬、肥料、土壌改良資材とは異なる新たなカテゴリーの生産資材の開発・使用が国内外で進み、異常気象や収量増加などへの対応として期待されている。

一方、BSは新たな生産資材で、「どの資材に効果があるのかわかりづらい」「表示が明確になっていないものもある」などが課題だ。このため、農林水産省では2月、BSの製造者や使用者などが参画した「バイオスティミュラントに係る意見交換会」を開いた。この意見交換会での意見などを踏まえ、農林水産省は5月、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を公表した。

ガイドラインは、事業者がBSを取り扱うに当たって特に留意すべき事項を示し、事業者の自主的な取り組みを促すとともに、使用者の目的に合った製品の選択や適切な使用に資することを目的としている。

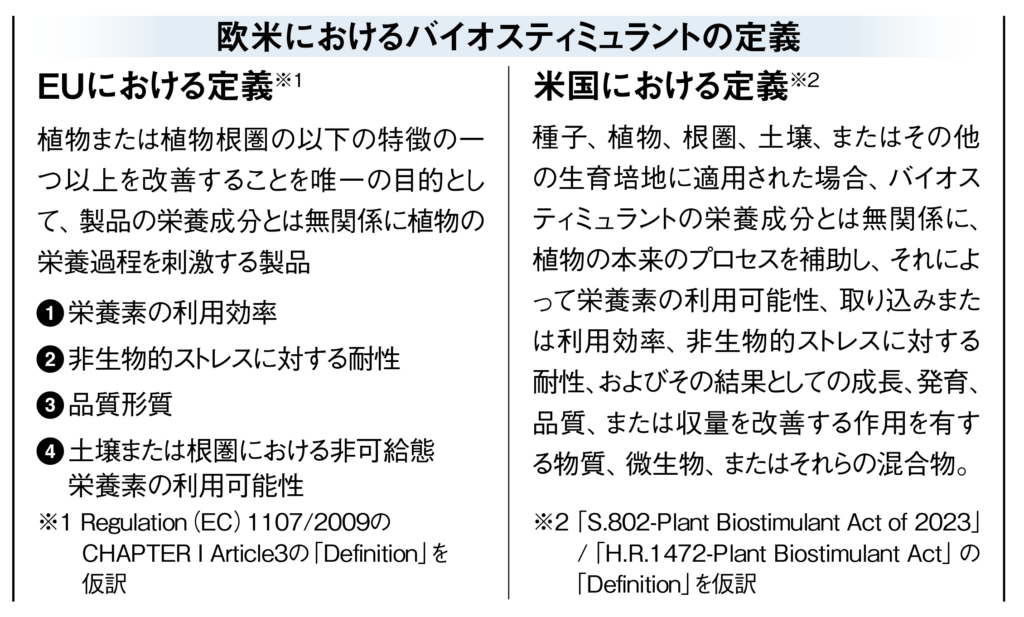

バイオスティミュラントの定義

BSの定義は、現在流通している資材の実態や欧米におけるバイオスティミュラントの定義を参考にした。ガイドラインでは、「農作物または土壌に施すことで農作物やその周りの土壌が元々持つ機能を補助する資材であって、BS自体が持つ栄養成分とは関係なく、土壌中の栄養成分の吸収性、農作物による栄養成分の取込・利用効率及び乾燥・高温・塩害等の非生物的ストレスに対する耐性を改善するものであり、結果として農作物の品質又は収量が向上するものをいう」とした。

効果・使用に係る表示

ガイドラインでは、事業者が、製品の容器、包装などに、「バイオスティミュラントとしての効果を表示すること」を記載している。また、「使用上注意すべき事項を使用者に示すこと」も記載しており、その事項には、対象作物や使用量、使用濃度、使用時期、使用回数といった効果が期待される標準的な使用方法や、効果が出ない条件などがあげられる。

これらの表示に当たって、例えば①試験で得られた結果や査読付きの学術文献などの根拠となる情報を確認すること②①の栽培試験の要件として施用区と対照区を設定して3連以上の反復をもって実施すること③品目や気候等の条件を変えて2例以上行うこと――などを記載している。

農作物など安全性の確認

事業者が、原材料の性質や使用実績などを踏まえつつ、製品を使用した農作物、ヒトなどへの安全性をあらかじめ確認することを記載している。その際、農作物への安全性は栽培試験において有害な影響が出ていないことを確認すること、ヒトへの安全性については食経験・文献検索・安全性試験のいずれかにより確認すること、を記載している。

ガイドラインに基づく取り組み

現在、農林水産省では、ガイドラインの内容を事業者や使用者の皆さまに知ってもらうため、周知活動を行っている。BSを取り扱う事業者には、ガイドラインに基づく取り組みを進めてもらいたい。資材の使用者には、資材の選択に当たって表示がしっかりなされているかを確認してほしい。

本特集では、ガイドラインの主なポイントを紹介した。詳細は、下記ガイドラインの本文まで。