全国のトマト産地を悩ませる黄化葉巻病。被害は広まり、今では東北地方の一部と北海道を除く43都府県で発生が報告される。感染力が強く、被害が深刻であれば収穫が皆無になる。トマト出荷量日本一の熊本県・JAやつしろでは、地域一帯で2カ月弱の休作期間を設け、地域の全トマト農家が順守することで、黄化葉巻病を抑え込む。

露地経由ハウス作型 害虫侵入リスクに危機感

JAやつしろ管内は、8月中下旬を中心に定植し、10月から初夏まで収穫する。国の指定産地に登録された夏秋トマトは、10、11月出荷で、今作は約6000tを出荷を見込む。

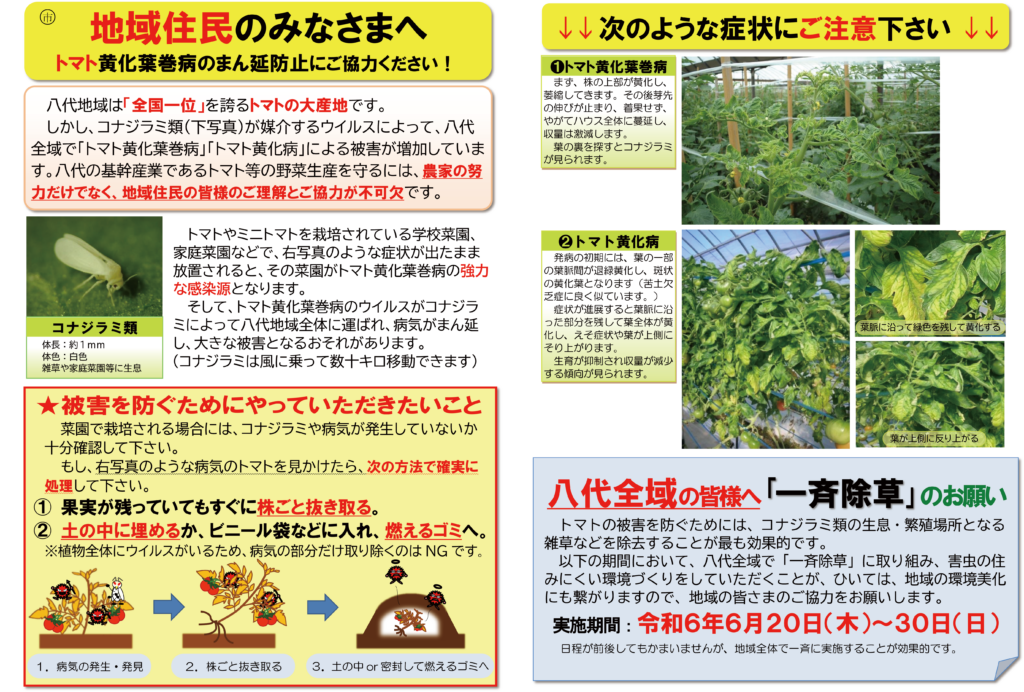

県内でトマト黄化葉巻病が初確認されたのは1999年。同病害は、トマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV)を、タバココナジラミが媒介し、感染を広める。同JA管内はパイプハウスが主流だが、盛夏期の高温と台風害を避けるため、天井ビニール被覆するのは9月下旬以降で、それまでは露地状態となる。その分、感染源となるタバココナジラミの侵入リスクは他産地より高く、産地の危機感は強まった。

これらの背景を受け、県や自治体、JAなどで緊急病害虫対策会議を設置し、防除技術のマニュアルを確立。最も大きな柱としたのが、地域に感染植物のない期間をつくることだった。媒介虫であるタバココナジラミの寿命は平均約30日。感染した植物を一定期間、地域からなくすことができれば、ウイルスの連鎖を断ち切ることができる。

6月末までに栽培と片付けを終わらせ、8月中下旬に定植するまでの2カ月弱を休作期間とすることを決め、行政と出荷団体が一丸となり順守した。農家だけでなく、家庭菜園をする人にも協力を要請。対策が奏功し、病害発生は低下した。

新たに作業部会設立 地域一体で対策徹底

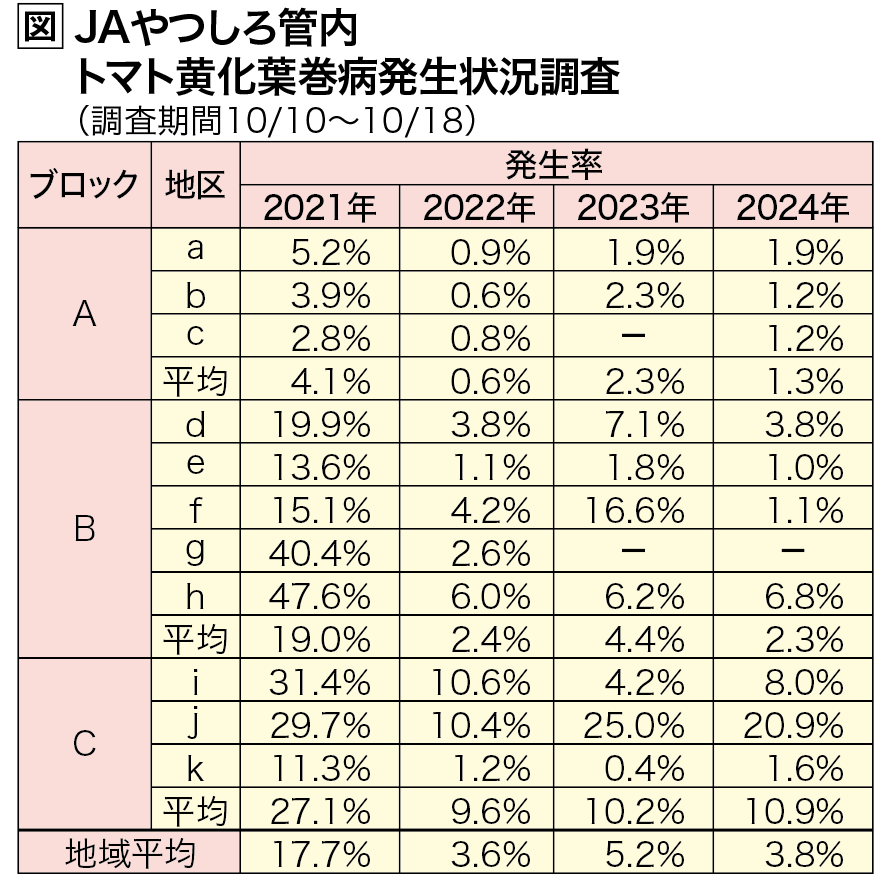

再び危機が訪れたのは21年だった。例年4%前後だった発生率が地域平均で、17.7%に上昇した(=図)。地区によっては5割に迫っていた。期の途中で作を断念する農家も出た。

発生当初から20年余りが経ち、世代交代や気のゆるみ、近年の夏場の高温の影響もあった。産地は危機感を強め、緊急病害虫対策会議で協議した。

新たに取り組んだのが、黄化葉巻病対策を目的とした地区単位での作業部会の設置だ。対策会議の構成員は、県、市町、JA、各トマト出荷団体の代表者だったのに対し、そこに地区の作業部会の代表者も加え再構築した。対策の柱は変わらないが、核になるのはその徹底。全農家で取り組むことを目指した。

作業部会には地区にいるJA以外の任意出荷組合の出荷者にも加わってもらうため、設立には特に留意した。その出荷者も、ほとんどがJAの出資組合員。そこでJA理事にすべての地区の会議に出席してもらい、作業部会ができた段階でJA理事から代表者へ部会の運営を委譲する形で進めた。任意出荷組合の出荷者にも作業部会の代表者をお願いするなどして、JAだけでない産地全体の取り組みとした。

翌22年3月に開かれたこの地区説明会には、17会場で延べ573人が参加。作業部会で対策が徹底された結果、22年産の発生率は3.6%まで抑えられた。

4つの柱を核に 襟正し感染環断ち切る

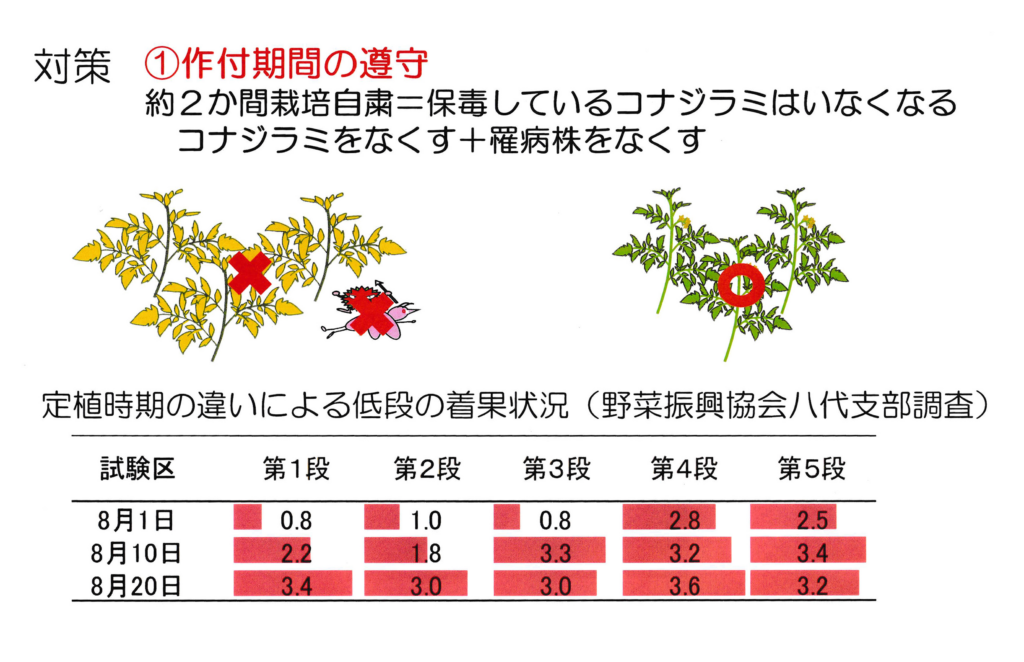

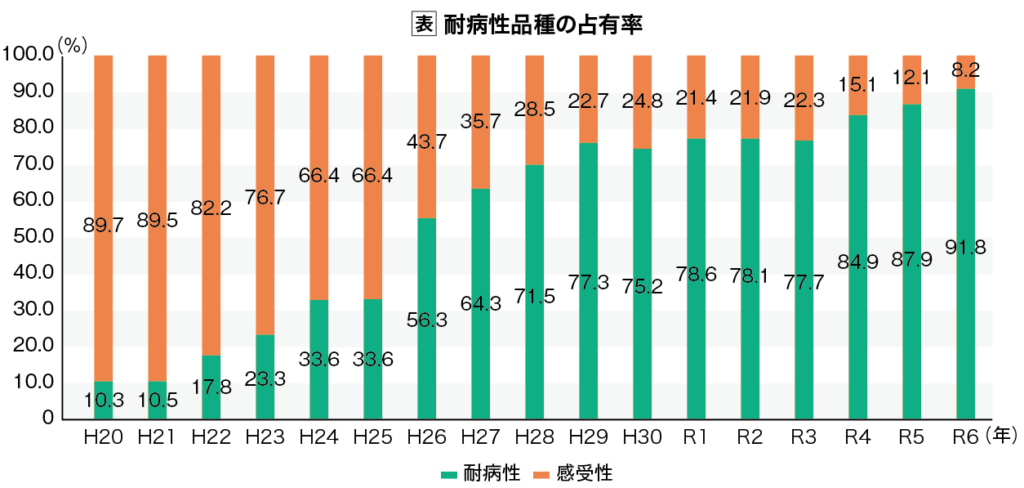

黄化葉巻病対策の柱は四つ。①作付け期間の順守。約2カ月間の栽培自粛で感染環を断つ②作付け時に野外にタバココナジラミを出さない。ハウス密閉処理により死滅させ外に出さない③野生トマトや雑草を放置しない④農薬散布。RACコードにより薬剤抵抗性が付かないよう防除する――など。耐病性品種も導入し、現在の管内の同品種占有率は82%にのぼる(=表)。

JAやつしろトマト広域専門指導員の藤本王明さんは「黄化葉巻病対策自体は、どこの産地でも変わらない。重要なのは、地域一体となった取り組みの徹底だ。産地の若い後継者たちが、この先トマトで生きていける土台を作る。そのためには、農家自身が襟を正して取り組まないと、この病気は断ち切れない」と力を込める。