メロン

東京青果(株) 果実第4事業部 主任 中村響氏

カット系商品の需要増 安定生産へ耐暑性品種

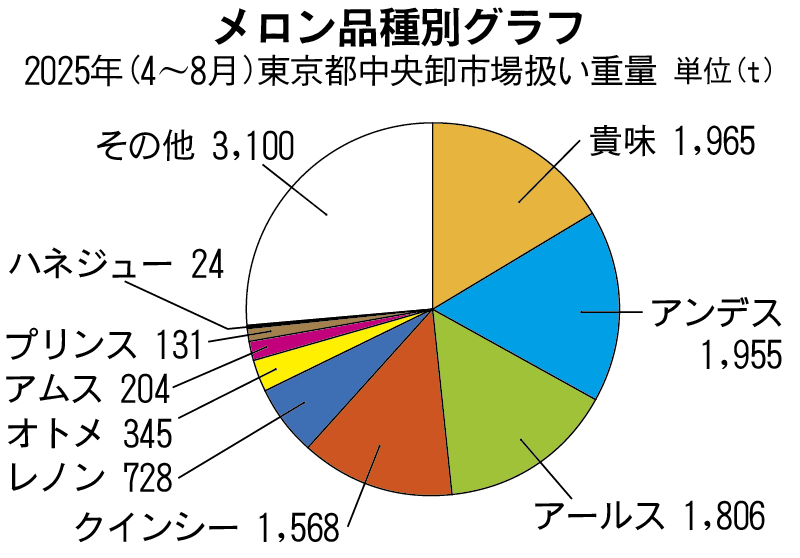

アールスメロンについて、今シーズンは4月ごろから熊本、高知産の出荷量が増加するとともに春メロンも本格化しました。アンデスやクインシーなどのメロン類も熊本や茨城から出荷が始まり、数量が増加。5月以降は静岡、愛知、山形、茨城と産リレーが進み、夏に向けて出荷量が増えました。

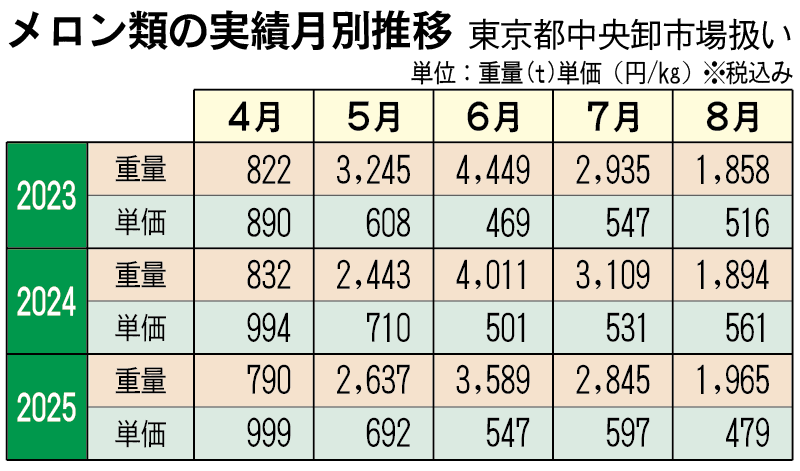

クラウンメロンを中心に香港などに輸出されていますが、香港バブルの終息や単価上昇の影響で以前ほどの需要は見られません。さらに、若年層のお中元離れの影響もあり、贈答需要は減少傾向です。しかし販売量とともに入荷量も減少しているため、単価は上昇し、金額ベースでは例年並みの水準を維持しています。

高級果物としてのメロンはやや苦戦していますが、フルーツパーラーのパフェやケーキなどのメニューの人気が高まっています。若者による交流サイト(SNS)への写真投稿を通じて注目が集まっていることも背景の一つと考えられます。また、メロン果汁などの加工原料の需要も増加傾向にあり、コンビニスイーツやアイスとのコラボレーションに加え、アルコール飲料ではサワー系ドリンクも登場しています。

量販店向けは、玉売りやカットフルーツが販売されており、主に2分の1や4分の1カットが中心です。メロンは軟らかくドリップも出やすいことから、スイカのようなブロックカットは難しいのが現状です。

関東の大産地では、光センサー選果で糖度や熟度を1玉ずつ測定し、その測定値を確認できるQRコードを貼って出荷する取り組みが約20年前から行われています。消費者は店舗で読み込むことで、確認することができ、食べ頃も分かりやすいと好評です。

近年、高温による栽培困難な状況に対応するため、種苗メーカーは耐暑性品種の開発にも力を入れています。栽培期間中の高温対策は、耐暑性品種の選定だけでは十分とは言えません。夏場のメロン供給は、生産者の皆さまによる栽培時の創意工夫やたゆまぬ努力によって支えられています。メロンの需要は依然として高いことから、今後も安定した生産が続けられることを心より願っております。

スイカ

大果大阪青果(株) 本社果実部 部長 槻並靖英氏

梅雨明け販売Ⅴ字回復 需要こたえ根強い人気

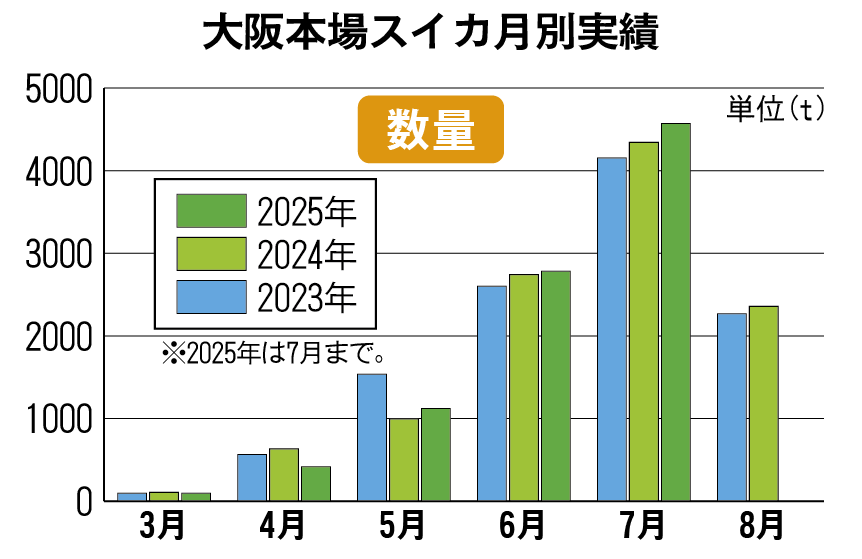

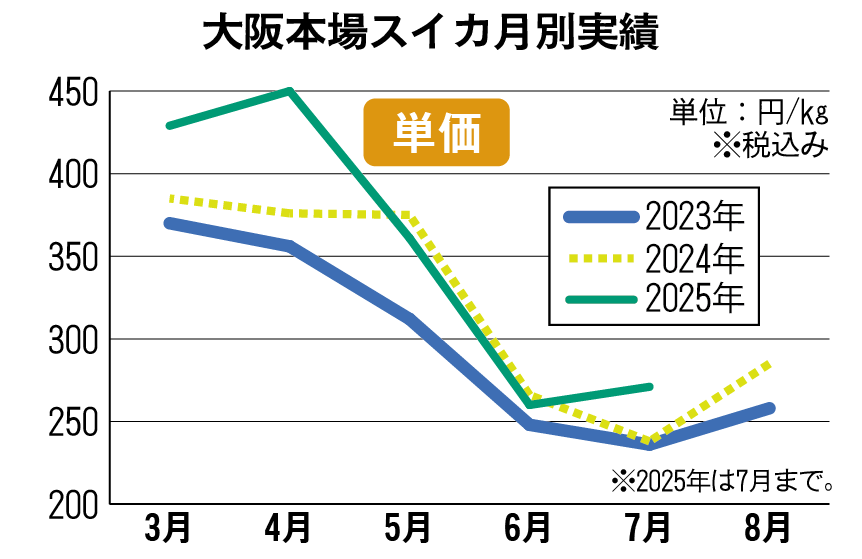

2025年上半期のスイカ販売を顧みると、「販売担当者泣かせの年」でした。ゴールデンウイーク明けから続いた低温に加え、週末は6週連続で雨天となり、行楽需要が大幅に低下。その結果、消費が伸び悩み、市場では在庫調整に苦慮し続けました。一転、過去最短の梅雨明けと、6月下旬からの猛暑でスイカ需要が一気に拡大し、需給バランスはV字回復しました。市場では急激な供給調整により、販売体制の柔軟性が求められました。

販売形態を見ると大手量販店では、6分の1や8分の1カットより、小容量のブロックカット品の販売額が上回りました。同店では2年前からこの傾向にありましたが、今年はより顕著になりました。消費者の「少量・手軽」志向は一層強まっています。玉売りでは小玉スイカが中心となり、冷蔵庫での保管や手軽に食べられる点で、家庭内消費へ適応しています。

栽培面積は、ここ数年の高値傾向が続いたことで、面積減少に一定の歯止めがかかっています。ただ、長期的には高齢化と担い手不足の影響で大幅な減少が懸念されます。産地には持続性確保のため、中長期的な対策が求められます。

消費者の需要にも変化が見られます。実崩れしにくく、ドリップの少ない肉質、中心部から皮ぎわまで糖度にむらのない品種が好まれます。生産環境では、高温やゲリラ豪雨など極端な気象条件にも耐えられる過熟しにくい品種、病害に強い品種や新たな技術開発への期待が高まっています。

関西地域で特筆すべき点は、大阪・関西万博の影響です。観光客や関係者の増加に伴い、業務用需要が高まり、関西のスイカ販売に好影響を与えました。特にホテルのビュッフェなどでスイカの提供機会が増えています。

スイカの需要は、いつの時代でも根強くあります。消費環境が変化しても、販売方法は絶えず進化してきました。私たちは、今後も基礎需要をしっかりと築き、関西市場のスイカ産業発展に尽力します。